有機農業とは実際にどのようなものなのかご存じでしょうか?筆者もスーパーの売り場などでよく目にするものの、しっかりとした知識がないので、今回調べてみました。

有機農業の定義

日本における有機農業は農林水産省によって、以下のように定義されています。

「化学的に合成された肥料および農薬を使用せず、遺伝子組換え技術を利用しないで、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業」(「有機農業の推進に関する法律」第2条より)

有機農業の特徴

有機農業の主な特徴としては、

1:化学肥料・農薬は原則使用しない。

2:土壌の自然の力(微生物や堆肥)を活用する。

3:3年以上、農薬・化学肥料を使用していない畑で生産されることが多い。

4:遺伝子組換え作物は使用しない

有機農産物の表示(JAS制度)

日本では、有機農産物を「有機JAS」として販売するには、国の定めた基準を満たし、第三者の認証を受ける必要があります。認証を受けた商品には、以下のような「有機JASマーク」がつけられます:

有機JASマークがあることで、消費者が安心して「有機」と信頼できる仕組みになっています。

有機農業と無農薬栽培の違い

主な違いは、国が定めた厳格な基準があるかどうかです。「有機野菜」や「オーガニック野菜」と表示できるのは、農林水産省が定めた「有機JAS規格」という厳格な基準をクリアし、認定された事業者によって生産された農産物だけです。一方、「無農薬野菜」とは、文字通り栽培期間中に農薬を使用せずに育てられた野菜を指す言葉として使われていました。しかし、現在では農林水産省のガイドラインにより、「無農薬」や「減農薬」といった表示は禁止されています。

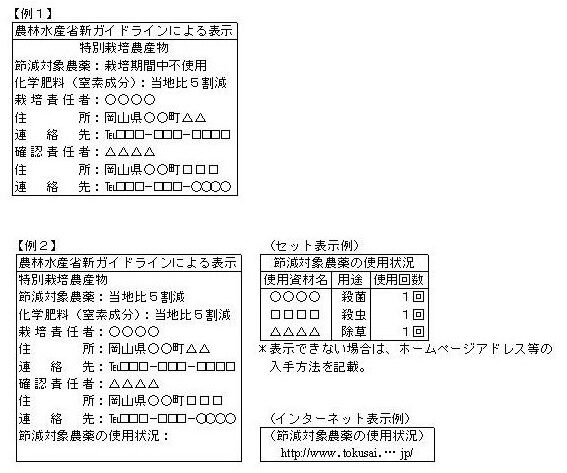

「無農薬」や「減農薬」という表示に代わり、現在は「特別栽培農産物」という表示制度が設けられています。これは、その地域で通常行われている栽培方法に比べて、節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量を50%以上削減して生産された農産物であることを示すものです。節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。

特別栽培農産物の表示例 岡山県HPより抜粋

残留農薬に関するデータ等について

いろいろなところからデータが出ていると思われますが、国からも出ています。主なデータ閲覧先として下記のようなところがあります。

気になる方は、一度目を通してみられるのも良いと思われます。

有機農業のメリットとデメリット

有機農業のメリットは、化学物質の使用を避けることで、土壌や水質の保全に貢献できること。野菜本来の味や風味が濃く感じられるという声があること。有機JAS認証により、食の安全に関心が高い消費者に対して安心感をアピールできることが挙げられます。

有機農業のデメリットは、雑草や害虫の管理に手間がかかり、収穫量が慣行栽培に比べて少なくなる傾向があること。手間とコストがかかることなどから、日本では有機農業に取り組む農家の割合はまだ低いのが現状です。

農林水産省は、持続可能な社会の実現に向けて、2050年までに有機農業の取組面積を耕地面積の25%(100万ha)に拡大する目標を掲げています。そのために、2021年5月みどりの食料システム戦略が閣議決定され、持続可能性を重視した農業・食料システムへの転換を目指す中長期戦略として、有機農業拡大等の定量目標やロードマップが明記されています。具体的なものとしては、有機転換推進事業や有機JAS講習受講支援などがあります。

\この記事をシェアする/