今回、取材させていただいたのは、岡山市で葡萄を栽培されている坂本さんです。地域で不要になっている物を肥料に使い、地域循環型の有機栽培を心がけておられるとのことです。葡萄を試食させていただきましたが、同じ種類でもいろいろな要素によって味が違うことを知って驚きました。

マスカット・オブ・アレキサンドリアが一推しです。

2022年に縁があって、成木園を借りることができました。ここの集落はマスカット・オブ・アレキサンドリアを推している集落でした。自分も一番の推しがマスカット・オブ・アレキサンドリアなんですが、一番売れないです(笑)。やっぱり種があるのがネックのようです。マスカット・オブ・アレキサンドリアは大変なんですよ。シャインマスカットは病気に強くて作るのが簡単で単価が高いですが、マスカット・オブ・アレキサンドリアは単価が安いのに、シャインマスカットより10倍近く手間がかかる感覚です。他のブドウとは管理の仕方が全く違います。それだったら皆作るのを辞めるじゃないですか。でもほんの一部コアなファンがいます。最近の果物は糖度がごちそうという感じで、スーパーでも糖度ばかりが強調されますが、マスカット・オブ・アレキサンドリアは酸味と甘みと香りのバランスがいいです。

マスカット・オブ・アレキサンドリア 香りよく上品な甘みと酸味

岡山県でしか栽培できない品種も育て始めました。地域活性化も期待できます。

このマスカット・オブ・アレキサンドリアの木は20年くらいになります。細い木は自分が植えたものでにマスカット・ジパングという種類の木です。マスカットジパングは僕の葡萄の師匠である林さんが品種開発して、岡山でしか栽培できないというしばりを設けた品種になります。そういうしばりを設けると、その土地に行かなければ食べられないということで、地方活性化の一因になったり、販売する側に関してもそれが売り言葉になるので強みを感じています。この品種に関して言えば、現状は県外に売ることもできるのですが、開発者の林さんの許可が必要です。マスカットジパングは皮を感じないくらいとても薄いもので、栽培がとても難しいです。作り手が与える肥料とかが皮の感じにすごく関係してきます。

太い木は20年の成木。細い木は数年前に植えたマスカット・ジパング

いろいろな要素によって、同じ種類の葡萄でも味が変わります。

うちでは現在9品種を栽培しています。シャインマスカットも作っていますが、木の樹齢とか土とかいろいろな要素によって甘みが変わってきます。葡萄の粒の球体は水分なんですが、単純に水分が増えれば粒が大きくなります。そうすると香りが少し下がります。逆に粒が小さいと香りがすこしひきたちます。3年~5年くらいの木を若木というのですが、若木にできた葡萄は粒があまり大きくなりません。でも、香りと張りがあります。なので、若木からとれたフレッシュな感じの葡萄を料理人の方に使ってほしいと思っています。6年~7年の木にできる葡萄を小粒にしようと思ったら、あえて水を絶つということをするのですが、水を絶ちすぎると根が傷んだり、来年葡萄ができなくなったりのリスクを負ってしまうので自分はできません(笑)

成木のシャインマスカット。甘みがすこし落ち着いて香りがあります。

有機栽培を自分で調べてみて出た自分の答えが、地域循環型の農業。

有機物と言われるのが稲わらとか萱とか米ぬかとか蟹殻とか、そういった自然由来の物を自分のところでは使っています。それを土壌の微生物が分解して、葡萄の木が吸収して栄養としています。有機物から作り上げた葡萄の味わいは、昆布、鰹節”で出汁をとったような、どこか味に奥行きがある味わいに、化学肥料は化学調味料を使ったような感じで、味が強く出やすいイメージがあります。化学肥料の役割は、安定的な生産だと思っています。作物全体的に形から物言われる商売なので、大きく見せるためなど、やはり見た目を重視して栽培する農家さんもいらっしゃると思います。

有機・無農薬栽培は難しいです。それだけリスクがありますし、果樹農家に関しては1年に1回の収入が無農薬栽培となるとかなり振れ幅があります。また、有機・無農薬だからと言って売値が上がるわけでもないです。どちらかといえば見た目先行になっているので、もっとブランディングする必要があると感じています。当園では有機・減農薬栽培を行っています。

ここの土には竹を粉砕してパウダーのようにした竹チップが入っています。友達に米農家さんがいるので、稲刈りなどを手伝った報酬として藁をもらい、それもパウダー状にして入れています。今は900坪の葡萄ハウスを手掛けていますが、全部有機農法で栽培しています。草生栽培といって、草を生やしながら栽培しているハウスもあります。蟹殻とか、海の物関係の肥料とかは買いますが、基本的にはこの地域で採れるものを自分で加工して肥料にして土に与えるようにしています。

坂本さん 紫苑は皮ごとは食べれないですが皮離れがいいので口の中で皮がすっと取れます。デラウェアのような味がします。

自分が有機農法を調べていて、一番しっくりしたのが、地域の厄介なものや使えるものを還元するのが有機栽培なのではないか?いうことでした。そうすることで、地域も循環していくのではないかと思います。竹も結構厄介者で、高く伸びると土に日光が届かないので緑が生えなくなるという問題が起きたりします。ものすごく大きい竹を自分で100本くらい切り出して、知り合いが持ってる粉砕機で砕きます。竹を自力で切り出してくるのは本当に大変です。

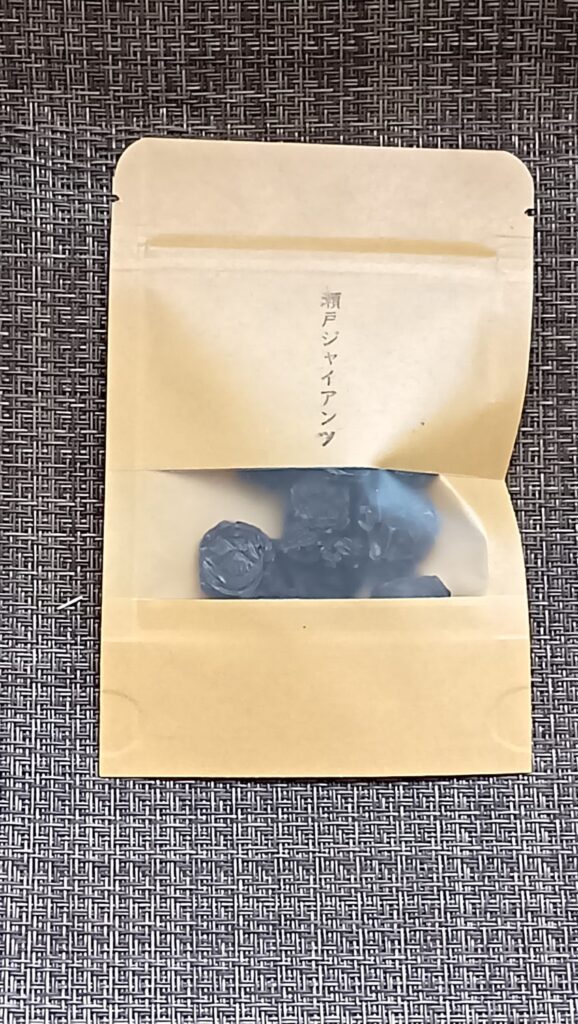

瀬戸ジャイアンツ。形がかわいい。皮が薄くてあっさりした甘さ。

販売できなかった葡萄は加工しています。

独自の販売ルートや市場に卸したりしています。約4000房を2~3か月くらいで売らなければならないのでなかなか厳しいですね。去年は紫苑を12月過ぎまでおいていたら腐ってしまいました。余った葡萄はレーズンにします。どの品種でもレーズンになります。青いブドウでも時間がかかりますが、黒い感じのレーズンになります。ジャムにしたいという人もいて、冷凍保存していたら大丈夫と言われているので、期待に応えようと思っています。

ルーベルマスカットはすっきりした甘さと香りがあります。

レーズンにしても瀬戸ジャイアンツの甘みと酸味のバランスは完璧!

葡萄農家になったきっかけを教えてください。

以前はアウトドアブランドで販売をやっていました。その後は、カフェ系列のお店に転職して、いろいろな場所で販売をしていましたが、コロナになってしまい、出勤日も少なくなり給料も減ってしまったので退職しました。しばらく家に居る中で、せっかくの時間だから、これからのことをちゃんと考える時間にしようと思い、やりたいことと、そのことで生活できるかどうか?家族の時間が取れるかどうか?など真剣に考えました。元々農業には興味がありました。アウトドアブランドで働いていたのも、自然の中で働きたいという思いがあったので、そこで働くことを選んだのだと思います。そこから、農業をするにはどうしたら良いのか調べ始めて、岡山県が設けている、「新規就農者育成総合対策事業」に応募して、2年間補助金をもらい、受け入れ農家の下で勉強ができる仕組みを使って、「林ぶどう研究所」で葡萄栽培の勉強をしました。それが終わるころ、高齢で葡萄農家を辞める人から奇跡的に畑を借りることができたので始めることができました。葡萄の仕事が少なくなる冬場は、大工の仕事を手伝いに行くこともあります。

葡萄以外に育ててみたいものはアボカドです。国産のアボカドはすごく美味しいらしいので、ハウスを建てれたらやってみたいですね。

木造の葡萄ハウス

気候が暑くなると、これまで通りに栽培しても今まで通りの物ができなくなるのでは?

今年の暑さはほんとに厳しかったです。水を入れたいときに無かったので困りました。自然はコントロールできないことがあるので、それはもう諦めるというか自然任せにします。葡萄は蔓科の植物で、蔓科の植物は水を求めて根や枝を伸ばしていくので、強い植物ではあります。だから、砂漠でも下手したら育つのではないかと言われているくらいです。

葡萄は色付が良いほど単価が高くなります。やっぱり見た目は大事みたいです。SDGsに反していると思うのですがどうでしょう?日本の果物は職人さん気質で作られることが多いので、売り場でも、きちんとした感じの物が売れるのだと思います。シャインマスカットでも色や糖度の規格があるのですが、こんなに夏が暑くなると、今まで通りの栽培ができなくなったりするので、規格自体を見直すフェーズになっているのではないかと思います。国にお願いしたいです。

葡萄が色づく為には寒暖差が必要です。

本当に味がそれぞれ違い、驚きました。

樹齢の違い、土壌の違い、木の個性、太陽の当たり方によっても味が違うという感じで、シャインマスカットだけでもいくつか試食させていただきましたが、本当に味がそれぞれ違って驚きでした。なかなかこんなに葡萄を食べ比べすることはないのですが、皆さんも機会があれば、いろいろな種類を食べてみてほしいと思います。筆者はマスカット・オブ・アレキサンドリアが一番美味しいと感じました。

坂本さんの葡萄をイベントで販売します。

11月3日のマルシェで、坂本さんが育てられた葡萄も販売する予定です。是非、食べてみてください!

こちらのイベントにて販売します。

Crair marche インスタグラムより

\この記事をシェアする/